Members Column メンバーズコラム

鳥取県立図書館のビジネス支援に20年を超えて取り組んで

小林隆志 (鳥取県立図書館 相談担当 課長補佐) Vol.747

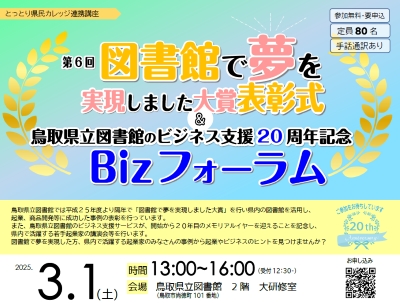

今年3月1日(土)の午後、鳥取県立図書館の大研修室で、鳥取県立図書館のビジネス支援事業20周年記念Bizフォーラムが開催されました。私が鳥取県立図書館に勤め始めたのは2003年4月。忘れもしません。採用になった直後に当時の館長から、「図書館でビジネス支援を始める、小林君もメンバーに入れ」と突然言われたこと。この頃はまだ国内の図書館でビジネス支援を本気で行っていた図書館はごくわずかで、定型のサービスがあったわけでもありませんでした。入れとは言われたものの私の頭の中は???だらけでした。

やると言われたのが、2003年4月。実際に開始したのは2004年4月。実はこの間の一年間が本当に重要な準備期間でした。声をかけられたのは私を含めて3人。採用2年目の司書2人と1年目の私。事業の実施に反対しなさそうな3人を選んだのかと思うほどですが・・・。

この一年間に行ったのは、鳥取県立図書館は、どういう事業を行おうとしているのか。その方向性をしっかりと考え、実施に向けて準備をすることでした。先ずは図書館のビジネス支援とは何か、これをはっきりさせるために手分けをして、関連のある文献をすべて集め読み込みました。他館の真似をするのではなくて、田舎の鳥取県という地にふさわしい事業を実施しよう。ビジネスと名前を付けているが、ビジネスを広い意味での仕事と捉え、一次産業に従事する方も公務員も学校の先生も仕事をしているすべての人を支えるという意味でビジネスという言葉を理解しようとか就職しようと活動していらっしゃる方を支えていくこともビジネス支援に含めて考えようとか。考え方の大きな枠組みはこの時期にできたいと思います。

次に考えたのは、専門家の意見をお聞きしようということです。産業支援機関の窓口に立っている方で利用者のニーズを熟知している方々に外部委員として集まっていただき、図書館としてできる事、望まれることへのアドバイスをいただきました。

3つ目は、開始にあたって準備するべきものは何かを考えることでした。必要なデータベースがあれば契約するとか様々な仕事についている皆さんに求められる情報とは何かを考える事とか。全国のビジネス支援を行っていると宣言している図書館には積極的に訪問して、購入図書の参考にするために、専門書のコーナーの写真をたくさん撮らしていただきました。協力いただいた図書館の皆様には今でも感謝しております。

これらの準備の後、2004年4月1日、鳥取県立図書館のビジネス支援事業がスタートしました。あれから20年。今から思うと大きな意味があったのは、ビジネス支援を実施するということで看板を挙げ利用者に対して意思表示をしたことと、20年間それを止めなかったこと。この2つであったと思います。

看板を挙げること。これは退路を断つということです。看板を挙げといて、ありません・わかりませんとは言えません。必死に調べる事。このことが職員を成長させたと思っています。

継続すること。これも職員を成長さえてくれたと思います。利用者の情報ニーズは初期のころに比べて多様化し、深化し難しい内容に変化してきました。そのニーズにこたえるためにまた努力した結果が今につながっていると思います。

冒頭に紹介した鳥取県立図書館のビジネス支援事業20周年記念Bizフォーラムには、満席に使い70名を超える皆さんにお集まりいただきました。起業を目指す人。新たな事業に取組んでいる人、産業支援に関わっている方、そして同じ志をもって図書館のビジネス支援に取組んでいる同士等など。参加いただいた多くの皆様、ありがとうございました。

話は変わりますが、私小林は、今年度より資料相談担当の課長補佐(再任用)という立場で仕事をさせていただくことになりました。資料相談専任の仕事はホントに初めてで、浦島太郎のような状況もありますが、毎日毎日利用者の皆様に刺激をいただきながら、楽しんで仕事に取組ませていただいています。

資料相談担当になって思うことは、ほんとにビジネスがらみの相談案件が増えたなーという実感と相談内容そのものが難しくなっているなと思うことです。

産業支援機関の職員の方や金融機関の方からの日常的に相談を受けるようになっていますし、毎月、鳥取県よろず支援拠点とINPIT知財総合相談窓口の皆さんと協力して開催している知財・ビジネス共同相談会は4月も5月もほとんどの枠が埋まり、既に6月の予約が入っているほど盛況です。ビジネス支援が定着したというのか、利用者の図書館の利用の仕方が変化?・進化?したというのか。いずれにしても20年前とは大きく様変わりしています。我々図書館司書の仕事は、本の利用の促進、読書推進ということももちろんあるとは思います。しかし、その利用の先にある、「利用者の様々な課題の解決」、ここにどう貢献できているのかということをしっかりと意識しながら、日々の仕事に邁進していこうと気持ちを新たにしています。

最近は、KNSのイベントにリアル参加する機会も減ってしまっていますが、こちらもまた気持ちを新たに出かける気持ちを強く持ちたいと思っています。メンバーの皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。